村中古民居现存50多间,因无人居住屋旁杂草丛生。

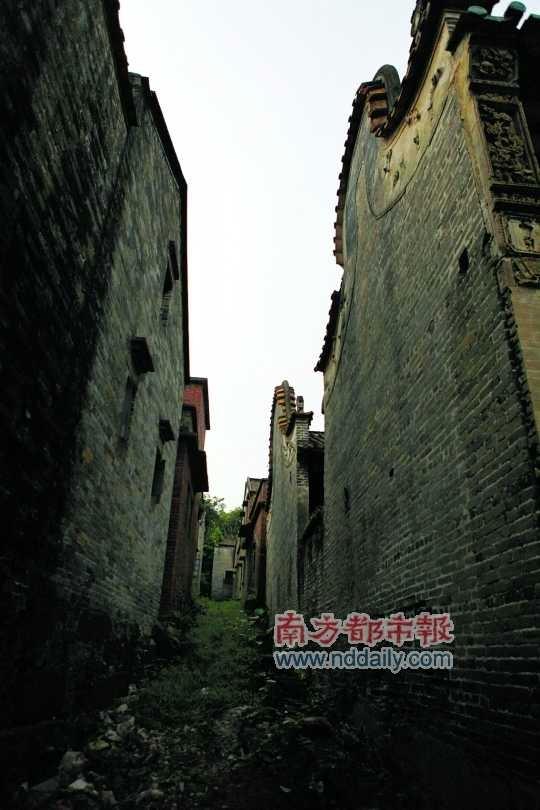

经岁月磨砺的青砖黛瓦老房就像一幅水墨画。

建筑上精美的雕塑。

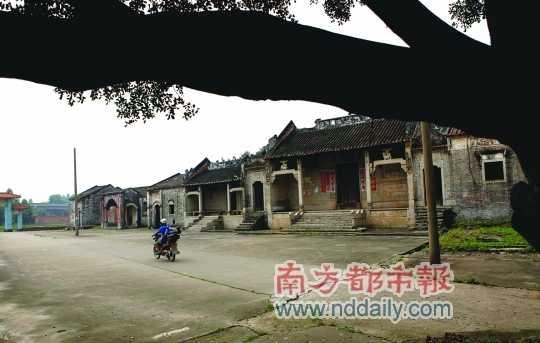

漫步古村仍能感受曾经的繁华。

名片

黎边村位于广三高速公路旁的黎边村属南海区小塘镇狮岭村委会,由黎东、黎西两个自然村组成。据村中老人介绍,他们的祖先在南宋咸淳九年(即1274年)由南雄珠玑巷迁移至此,至今已传有20多代。村中有100多间明清古屋和古建筑,比较完整地保留了原有的规模和村落肌理,具有典型的明清时期和二十世纪初期的村落风貌。而清一色的明清古建筑群,因为长期无人打理,已经显得有些破败,然而,这非但没有影响她的气势,反倒显出另一种磅礴来。

“胡妃事件”是宋末南迁移民家谱中极为常见的一个迁徙原因。黎边村的族谱,也是如此记述。开村始祖是一对姓黎的叔侄,叔黎崇政衍生了黎边村的西房,侄黎应韶则繁衍了黎边村的东房。根据后世修正的族谱记载,他们的先祖,来自中原地带。南宋战乱时逃难入粤到南雄珠玑巷,因胡妃事件血洗珠玑巷时再随着滚滚人潮举家仓皇乘桴随水漂流。也就是由珠玑巷顺北江而下到达黎边村,后就在这片依山傍水的土地上栖息衍生。

始末

三次大规模建村成岭南古村典范

古村探寻,是在夏日的一个午后。刚下过一场暴雨,空气更觉清新。沿村前徐行,明清古民居、祠堂、家庙、府第、书舍等各种已模糊了年代的建筑相互错落,连绵400多米。错落有致的宅居,被7条长100-120米、宽2.5米的巷子整齐分隔开。每一个巷口,曾经都有一个高高的门楼,镂刻着讲究的巷名,如黎东的聚仁里、聚德里、聚福里,黎西的兴宁里、荣华里、镇西里。村落前低后高,自下而上,青石板路呈阶梯式,延伸至后山。

不过,1992年村前的那一片池塘农田,因要修建广三高速公路而被填高后,村民们便陆陆续续搬离这个父辈生活了700多年的地方,在古村的左右前方,建起了有花园的洋楼。只有一些老人,固执地守着祖宗传下来的老房子,不愿离去。出生于1933年的黎贤铿,是这个古村数十年的村长。20年前,子女都搬到了黎村新村去。他和老伴,是这个废弃古村最后的守候者之一。“前年统计,还有六七户孤寡老人住在古村里,到现在应该更少了。”

根据南海区小塘方志办潘侣生的研究,黎边村经过了三次大规模的建设,才成就了今天我们所看到的集明清文化、岭南建筑与园林、珠三角水乡风情于一体的古村落摸样。一是明朝初年至永乐年间,时值太平盛世,村民得以休养生息,先后建起了东西房两座宗祠和一些民居,奠定了由村面向坡上延伸的阶梯式格局;二是清咸丰年间,其时黎边村人丁兴旺士农商贾发到,于是以两条中心巷为起点向东西扩展;三是清末,村里出了末代皇帝爱新觉罗溥仪的老师黎湛枝,于是村人再一次大兴土木。

顺着巷子往上走,青砖锅耳屋自下而上,延伸至后山。由于长期没人居住,加上历史的劫难和岁月的摧残,不少古宅已杂草丛生,十分荒凉,有些小巷野生植物甚至高达2米多。但这一番凄清,却让人恍觉“旧”是如此真实,“残”也可以如斯可爱,旧垣残瓦述说着光阴的故事。

古村房子最年轻的也有150岁

在古村人的眼里,黎东的聚仁里,黎西的兴宁里,是村里的“富贵巷”。因为这两条巷子里,走出了很多显赫一时的人物。比如,民国时期广东省总督府顾问兼陆军少将黎廷桂、末代皇帝爱新觉罗溥仪的老师黎湛枝、清末旧金山从事金融而被称为“黎百万”的富商黎荣等一众达官贵人;而清末新加坡“橡胶大王”黎志卿,民国时期全国工商行行长、上海交通大学校长黎照寰等富商巨贾,少年时期都是在黎西的兴宁里度过。

尽管没有官方的运筹帷幄,也没有民间资本的策划统筹,但许多车友经广三高速偶然发现了这个青葱翠绿的矮山竹林间,青砖绿瓦斗拱翘檐建筑群落后,不由自主地闯了进去,并在各大论坛发帖。于是,废弃的黎边村在珠三角的“色友”间声名鹊起。

而在黎贤铿的记忆中,曾有10多部影视剧集曾到村里取景。比如,电视剧《火凤凰》,电影《武状元苏乞儿》、《黄飞鸿和十三姨》等。据称,还有一名香港导演曾发出感叹,称这条古村是拍摄古装剧集取景最现成、最自然、最佳的地方。一连用了三个“最”,古村的魅力可见一斑。

在潘侣生看来,相比其他珠三角古村落,黎边村是保存得比较完整的岭南古村。因为其他的古村,譬如西樵的松塘、百西,丹灶的仙岗、南沙棋盘村等,是要从一大片新建筑当中去寻幽探古,但这里村中古民居现存50多间,屋龄大都在150年左右。而有些古老的,也许还有着两三百年的历史。

在日寇侵华、大跃进、“文革”等历史大事件中,黎边古村很多古宅也受到了破坏,譬如一批精美绝伦的木刻石雕艺术品被毁,南海观音寺也被拆,所幸古村貌依然保存。而更令人庆幸的是,1992年村民另辟土地建起新村。正是因为这番“遗弃”,让黎边较之其他的古村落而言,更为古朴深幽。当然,日渐破败也是不争的事实,所以村民们都在期盼,古村能得到保护、修缮和开发。

老建筑频频遭遇“贼害”

其实,严格来说,现在的黎边村分为古村和新村两部分。我们前面说的古村落,指的就是黎边村祖先生活了将近700年的建筑群。而黎边新村,始于1992年。那一年,广三高速横过村前,原来视野开阔的村前广场,一下子变得狭窄起来。于是,村民们请来南海规划院给他们设计了一个新村,一个由16条巷组成的村庄,每条巷建有六栋房子,几乎家家户户门前都种有绿树和鲜花,延续着古村的原生态,又烙上了现代城居的风韵。而二十年过去,村民依然将古村当作自己的根。比如,家中办红白喜事,举行有关仪式的场所,还是得回到古村去。现在新村请专业人士协助治安管理和打扫卫生,就明文规定旧村落也是管理范围。

不过,尽管如此,老建筑里一些价值不菲的古典家具,又或者屋檐上的一些精美雕刻,还是常常上演了凭空消失的戏码。“现在旧村落里的房子没人住,有些还租给了外来民工,很难有保障的。”对于古村的“贼害”,黎贤铿是痛心疾首的。而潘侣生也告诉记者,古村几间祠堂上,原来雕刻着惟妙惟肖的牛、兔等动物图像的柱子,也是每来看一次少一次了。

访旧寻迹

黎照寰故居年久失修榕树缠缚

黎照寰故居坐落于村中间的一条小巷,是其父辈留下的一间祖屋,面积约100平方米,典型的岭南梳式青砖镬耳屋,距今已经超过200年历史。黎照寰儿童时代一直在这里居住。他的结发妻子,也一直在此居住直至上世纪50年代中期过世。而现在,年久失修的房子,围篱已被高不可攀擎天大榕树树根部缠缚着。让人不期然想到了柬埔寨,树与石脉络相连,共同见证古文明历史大起大落。

狮岭乡第一间新式小学今犹在

崇正小学旧址,占地1000平方米,由当地名人黎照寰和兄长黎晏兴共捐资白银6000两兴建,成为狮岭乡第一间采用新式教育方式的小学。建是西班牙和中国建筑的式样结合。这所学校在解放初期停办,曾用作农业社仓库,大跃进时期改作会堂。20世纪60年代作为黎边小学,70年代初停办。目前,崇正小学旧址划归黎边村使用,在正门右侧还保留着捐资建校碑记,左侧和右侧门楼上送着刻有“栋梁”“辅国”四个大字。

洪圣古庙不准再燃香

黎边村现有黎氏宗祠、祖盛黎公祠、雪梅黎公祠等多个古祠,最古老的有600余年。而村口处的洪圣古庙,因建于明朝洪圣年间而得名,后曾六七次扩建,数百年来香火不衰。不过,去年,考虑到庙中没有人常住,担心会引起火宅,所以村委勒令村民不能再在此燃香祈祷。

末代帝师修建的孖塘石桥仍保存完好

关于末代帝师黎湛枝,还有一个故事。据称,当年黎湛枝奉旨回乡省亲,为了方便村民外出乘搭火车和轮渡,就出资修筑狮岭走马营古道。古道全长2公里,从狮岭黎边村至广三铁路走马营车站。其中经过走马营村路段有一口大鱼塘阻隔,为裁弯取直,在大鱼塘中间筑起了一条高2 .5米、宽1 .5米、长100米,全用白石板砌成的石板路。当地村民叫孖塘石桥。成为末代帝师情系故土的见证。

面孔

黎湛枝

16岁(公元1886年)那年,黎湛枝以全县第一名的成绩考取了秀才,23岁又考取了广东省第六名,获举人功名。1909年“奉圣赏加侍讲衔太子少保”,钦赐礼部尚书一品衔,是溥仪的老师,同年四月出使俄国参赞。

黎照寰

生于1898年,曾留学美国,早年投身革命,一度充任孙中山的秘书。曾位居交通铁道部处长、财政部参事铁道部常务次长,但后来却辞却铁道部常务次长,专任交通大学校长职务,长期致力于高等教育工作。

轶闻

黎湛枝“一科三举”

在黎边古村,至今流传着“一科三举”的故事。据称,当时,黎湛枝没钱上京参加会试,不得已做了“枪手”,帮番禺一潘姓有钱人和另一考生著文应试,双方事先讲好,考中付银3000两,不中也得给800两。黎湛枝分别写了三篇应考文章,没想到全都中了,潘姓有钱人得了第一名举人,另一个也中了举,排名第36位。而他自己,只得了第六名。而后,有了进京赴考的盘缠,黎湛枝一路凯歌,从会考进士一直到殿试二甲第一名,做了翰林庶吉士。故事的真实性,现在已经无从考究。或许,真假并不重要,英雄确实不须问出处的!

访谈

开发为景区目前都无下文

访谈人:潘侣生

南都:我们看过珠三角不少地方的古村落,建筑多是平缓而过的,但这里却是阶梯式的。这些建筑都是什么年代建造的?

潘侣生:现在的黎边村古村落,在历史上是经过了三次大规模的建设时期的。明朝初年至永乐期间,根据土地的坡度,奠定了阶梯式格局;至清咸丰,以两条中心巷为起点,逐渐向东西扩展。但是,修建建筑规模最大,工艺最讲究还是清末年间。其时黎湛枝高中进士,当了皇帝的老师。另外,早年飘洋过海谋生的黎志卿、黎荣一个在新加坡种植橡胶、开采锡山,成了当地的“橡胶大王”、“锡山大王”;一个在美国旧金山从事金融行业,也成了当地的“黎百万”。这些人,都向家乡捐钱捐款。君济书舍、南海观音寺都是那时候建起来的,后来又重修了洪圣庙和两间黎氏宗祠,还新建了雪梅黎公祠、祖盛黎公祠等。

现在留存下来的民居,大多数是由麻石、木梁、水磨青砖等清代建筑材料建成,还有9间最古老的,是用明代较盛行的红米石作房基的。

南都:古村里有很多保存完好的木门、木窗,是后来新换上去的吗?

潘侣生:其实,这些门窗,至少大多都有150年左右历史的了,古老的或者还有两三百年了,就跟房子的房龄一样。大门呈对开,都是用厚重的坤甸木或樟木制作,门上有铜制的铁环。主要是木材坚固耐用,所以历经百年还不会被腐化。

南都:其实,现在的村子,确实不适合居住的。因为摩托车、汽车等无法进入村子里。但是,可以开发作为旅游景区,为什么没有往这条路走呢?

潘侣生:当地政府曾经有提过,但最后好像是不了了之了。前几年,深圳好像也有投资商来看过,说要学习周庄的发展模式,后来也没了下文。前年,南海评选出了十大古村落,黎边村榜上有名,政府奖励了3万元的奖金,但是3万元对于古村的维护和开放而言,作用不大。

街谈

要拍灵异片会是现成场景

张莹广州某大学大三学生目前在桂城某保险公司工作

去过一次黎边村,确实是很古朴的一条村。村里的很多建筑都是精美绝伦的,尤其是用相机镜头拉近来看,更觉得精致。不过,村子也很破落,不但杂草丛生,而且有很多房子都倒塌了。很多屋顶都长满了草丛。整一个村庄,都保持着古村风貌,走在麻石板古巷里,只有墙角的青草和墙头的小花在无言歌唱,蚊子也很多。如果一个人还真不敢往巷子深处走去,要拍灵异片,我认为是现成的场景。要找废墟拍写真,应该也不错。

黎边村曾经分为好黎和坏黎

黎贤铿黎边村老村长

1835年,也就是清道光年之前,黎边村分为好黎和坏黎。原来,黎边东房的祖先相对而言更有钱有势,所以大修祠堂、公祠等。而住在西边的人家,比较贫穷,建筑当然也要逊色很多。大概是1912年,黎志卿在新加坡发迹,回来修建村西一块。东西两房的差距才扯平。1927年黎照寰北上任职以后,就很少回来家乡。不过,1968年他去世,遗体被火化。大概1971年,按照遗愿后人将他的骨灰带回了村里安葬。当时是偷偷埋葬的,直到1977年“四人帮”下台后,上海有关部门为黎照寰平了反,后人才敢光明正大拜祭。直至上世纪九十年代初,由于村后的一个石场开发越来越接近黎照寰的坟墓,在当地政府部门的协助下,将黎照寰及其父母的坟墓迁移到黎边村后岗的另一边。

题外

村庄的新旧之变

上小学之后,我的玩伴渐渐多了起来,晚上出去玩也不怕了,因为有伴儿。那时,村里的多数房屋,集中在群山环绕的中间平地,而靠山的房屋稀稀拉拉,虽然有人气,我们也不敢夜闯“鬼窝”因为传言山上有鬼。但是很快,上世纪九十年代之后,山脚下的新房子越来越多,人气一旺,加上年龄增长,我们就敢往山边跑了。

村庄于是像有了道“三八线”一样,分成了两半。山脚新建的房屋集中地,我们称之为“上村”;原来的村庄,则称作“下村”。于是乎,一个老村生出了一个新村,而新村的人气飞速超越了老村。原本村里只有一个供电用的变压器,非常小,常断电,后来上村也装了个变压器,非常大,因此入夜时分,常常会看到这种景象:下村漆黑一片,没电;上村灯火通明。再也没有孩子,以住在下村为荣,因为上村才是最佳的玩乐场。

一个村的新旧变迁,大体如斯。

而今,上村固然比较新,但更有新村衍生出来,那便是新马路的两边,我们甚至无法给它命名。但是没有关系,新马路旁的房屋,幢幢都是两三层洋房,直赶上大城市的别墅,惹人注目在所难免。

至于原来的下村,也即最初的村庄,几乎只剩下破墙断壁,加上一些高大的地主房。青壮年几乎不在下村居住,所以下村放眼望去,几乎都是老人。譬如我奶奶,她从来不肯住进我们的新居,按照她的说法是“习惯了,而且周围都是老人家,拉家常方便”。老人们聚集的下村,像冷宫一般独立于洋房中间。

去年春节假期,我回老家。就在正月初一,我听到一个消息:下村某个屋子里,一位老人无声无息地去世,无人知道死的时辰。那位老人独居,儿子都住在新屋里。据说,她被发现过世时,尸体正躺在床边的地上。阿斐

CopyRight © 2009-2012 by Nanhai People`s Government of Foshan All Rights Reserved.

版权所有 佛山市南海区人民政府